News & Info

청연재 컬럼 17호-동몽골 국제도시와 소현세자의 길

Author

관리자

Date

2025-08-30 10:14

Views

501

원문: https://preview-napci.olly.kr/board/read.php?M2_IDX=32316&PAGE=1&B_IDX=168592

청연재 컬럼 17호-동몽골 국제도시와 소현세자의 길 (동북아평호협력연구원)

강재홍 전 한국교통연구원장, 경기교통공사 의장

여름 폭염은 가히 2백년 만의 기록이라 하고, 바로 뒤이어 무섭게 큰 비가 쏟아진 것이 기후변화의 가혹한 현실을 실감케 한다. 그런데, 요즘 혹서를 피하기 위한 해외 인기 휴양지로 몽골이 거의 일등 자리를 차지하고 있다. 바람과 하늘의 나라 몽골. 밤이면 우주에서 별이 쏟아지는 대륙의 초원, 꼭 한번은 가고 싶은 형제의 나라. 그런데 몽골이 대체 어디쯤 있는지, 비행기 직항편은 있냐고 물어온다.

몽골은 북경의 위쪽, 시차는 북경과 같아서 우리보다 한 시간이 늦고, 비행기로 치면 3시간 남짓한 거리의 내륙국가로, 남한의 15배 정도의 면적에 인구 3백 50만 규모의 나라이다. 그러나, 항공이 아닌 해상과 육운의 경우, 내륙국가인 몽골에 가려면 바다로 중국 텐진(天津)을 거쳐, 꽤 느린 속도로 북경을 지나 얼렝(Erlian; 二連浩特)/자민우드(Zamin Uud) 국경을 통과한 다음에야 몽골의 수도 울란바타르에 도달하게 된다.

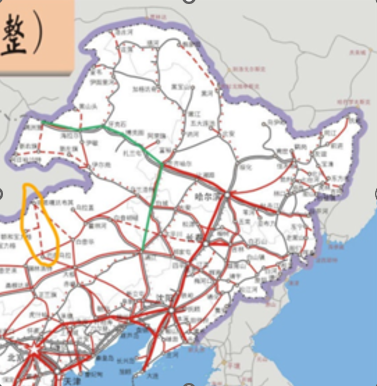

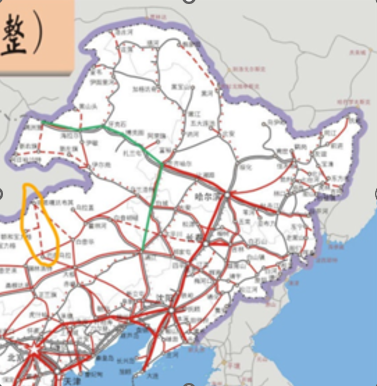

그래서 몽골의 꿈은 기존의 베이징-텐진항을 지나는 유일 통로인 몽골철도(TMGR) 외에 발해만의 진저우(錦州)에서 내몽골 시린거러멍 바양우라(内蒙古自治区锡林郭勒盟巴彦乌拉地区)를 거쳐 또 다른 중몽국경인 중하답치/비칙트(Bichigt) 까지 빠신철로(巴新铁路)를 통해 연결하는 것이라 하겠다. 내몽골 빠신철로는 랴오닝 진저우항 인근 푸신(阜新)에서 몽골 남동쪽의 국경을 만나는 내몽골 중하답치(珠恩嘎达布旗)까지의 민간철도로, 현재 푸신에서 내몽골 바양우라까지 연결한 상태(Bayanwula-Xinqiu Railway)에서, 최종 목적지라 할 몽골쪽 비칙트 국경통과지점 까지의 미연결 구간을 남겨두고 있다.

몽골의 시각에서 남쪽을 내려보자면, 몽골 국경 비칙트를 출발하여 진저우항까지의 철도건설사업은 여타 발해만의 항구들, 후루따오(葫蘆島), 친황따오(秦皇島), 잉커우(營口), 그리고 압록강 단동항과 한반도까지의 새로운 교통운송망 연결을 의미한다. 이는 우리 남한의 입장에서 북쪽으로 시베리아 횡단열차(TSR)의 낭만이나 이재명 정부가 추진하려는 북극항로 루트보다 훨씬 더 현실적이고 가까운 직선의 길인 것이다. 지금 요령성의 성도인 선양(瀋陽)이 청나라의 초기 수도였던 시절, ‘심양장계’ 한맺힌 사연에는 이 길을 따라 몽골까지 소 사러 갔다는 소현세자의 이야기도 있다.

길이 끝나는 곳에 사람 사는 마을이 나온다. 그리고 예로부터 변경에 큰 부자가 난다고 했다. 몽골까지 최단거리로 남북한과 중국, 몽골과 내몽골을 연결하는 성장의 축으로 빠신철도 건설사업을 완성하고, 철도와 도로가 끝나는 곳에 사람과 물류가 자유로이 넘나드는 국경도시를 만들어, 여기를 남북협력의 공간, 초국경도시, 농업과 목축, 교통과 물류, K-컬쳐를 아우르는 새로운 세상, 유토피아로 만들 수 있다. 요즘이야 몽골의 도로망과 사회적 인프라가 엄청난 성장을 한 상태지만, 전에는 길가에다 양털가죽을 내던져 놓으면 중국 상인이 지나면서 이를 걷어가던 시절이 있었다. 자원부국으로 알려진 몽골은 알려진 광물자원 말고도, ‘5축’이라 불리는 양, 염소, 소, 말, 낙타가 약 7천만두로, 국민 한 사람 앞에 20마리 이상의 가축을 보유한 목축국가이다.

지금 몽골정부가 월드뱅크 차관사업, 그리고 한국정부의 지원을 받아 중점사업으로 추진코자 하는 동몽골 물류사업 MTCLIP(Mongolia Transport Connectivity & Logistics Improvement Project)은 목축업을 위한 물류개선사업으로, 이를 장차 동남쪽의 수흐바타르 아이막에서 중국 국경통과지점인 비칙트와 빠신철도를 만나는 내몽골 중하답치 양측의 국경도시 개발사업으로 발전시킬 수 있다.

영농과 목축, 물류사업은 기후변화와 사막화방지, 더 나아가 노동인력의 자유로운 이동이 가능한 투자와 기술협력의 파시를 열게 된다. 민족과 국가를 초월한 국경도시는 조선족, 북한, 고려인 동포, 중앙아시아에 산재한 디아스포라를 극적으로 승화하여, K-컬처, 코리안 드림을 뜻하는 희망의 공간으로 바꿀 수 있다. 몽골의 땅위에 남한의 자본과 기술, 북한의 노동력이 투입되는 동몽골 (할힌골 시범농장)개발 사업은 노무현 대통령 시절 (2011년) 노무현의 꿈이라 할 수 있는 큰 그림에서 시작했으나, 큰 성과를 내지 못한 아쉬움으로만 남았다. 그리고, 2017년 발표된 문재인정부의 북방경제는 나인 브릿지(9 Bridge) 사업계획 안에 몽골 남부 철도건설이 포함되었던 걸로 기억한다.

향후 남북관계 개선과 한반도 주변정세에 대전환이 이루어진다면. 농업과 목축을 주제로 한 실버타운을 만들어, 여름 한 철 남한의 노년층 어르신들이 극한의 더위를 피하는 공간이자, 스마트농업으로 식량주권 확보, 녹색혁명과 사막화 방지도 겸할 수 있다.

버들잎 외로운 이정표 밑에

말을 매는 나그네야 해가 졌느냐

쉬지 말고 쉬지를 말고 달빛에 길을 물어

꿈에 어리는 꿈에 어리는 항구 찾아가거라

제법 낭만적으로 들리는 노래 ‘대지의 항구’는 요녕성 대련항을 지칭하는 것이라고도 하고, 요새 말로 하자면 ICD(Inland Container Depot) 물류 전문용어가 연상되는 내륙컨테이너기지/내륙물류기지 또는 드라이 포트에 해당된다. 그러나, 정작 가사의 내용에는 대륙으로 진출하는 일본 침략세력의 계략이 숨어 있다. 또 이보다 더 경쾌하게까지 한 노래 ‘복지만리’에도 만주는 이상향이다.

저 언덕을 넘어서면 새 세상의 문이 있다. 지금 유라시아시대를 여는 대륙의 항구는 옛 만주 넘어 몽골 땅이다. 광활한 초원에 구름 그림자가 흘러가고, 그 아래 사람 사는 흰색의 게르와 가축의 무리가 눈에 들어오는 곳 - 저 푸른 초원 위에 ‘임과 함께’라는 노래도 있다. 개성공단, 금강산 관광사업의 복원, 그리고 비무장지대에 대한 부푼 기대 대신에, 압록강 너머 동몽골에서 남북간 상생과 아시아평화의 새로운 모델, 다자간 협업을 이루는 꿈의 공간을 만들어나가면 좋겠다.

청연재 컬럼 17호-동몽골 국제도시와 소현세자의 길 (동북아평호협력연구원)

강재홍 전 한국교통연구원장, 경기교통공사 의장

여름 폭염은 가히 2백년 만의 기록이라 하고, 바로 뒤이어 무섭게 큰 비가 쏟아진 것이 기후변화의 가혹한 현실을 실감케 한다. 그런데, 요즘 혹서를 피하기 위한 해외 인기 휴양지로 몽골이 거의 일등 자리를 차지하고 있다. 바람과 하늘의 나라 몽골. 밤이면 우주에서 별이 쏟아지는 대륙의 초원, 꼭 한번은 가고 싶은 형제의 나라. 그런데 몽골이 대체 어디쯤 있는지, 비행기 직항편은 있냐고 물어온다.

몽골은 북경의 위쪽, 시차는 북경과 같아서 우리보다 한 시간이 늦고, 비행기로 치면 3시간 남짓한 거리의 내륙국가로, 남한의 15배 정도의 면적에 인구 3백 50만 규모의 나라이다. 그러나, 항공이 아닌 해상과 육운의 경우, 내륙국가인 몽골에 가려면 바다로 중국 텐진(天津)을 거쳐, 꽤 느린 속도로 북경을 지나 얼렝(Erlian; 二連浩特)/자민우드(Zamin Uud) 국경을 통과한 다음에야 몽골의 수도 울란바타르에 도달하게 된다.

그래서 몽골의 꿈은 기존의 베이징-텐진항을 지나는 유일 통로인 몽골철도(TMGR) 외에 발해만의 진저우(錦州)에서 내몽골 시린거러멍 바양우라(内蒙古自治区锡林郭勒盟巴彦乌拉地区)를 거쳐 또 다른 중몽국경인 중하답치/비칙트(Bichigt) 까지 빠신철로(巴新铁路)를 통해 연결하는 것이라 하겠다. 내몽골 빠신철로는 랴오닝 진저우항 인근 푸신(阜新)에서 몽골 남동쪽의 국경을 만나는 내몽골 중하답치(珠恩嘎达布旗)까지의 민간철도로, 현재 푸신에서 내몽골 바양우라까지 연결한 상태(Bayanwula-Xinqiu Railway)에서, 최종 목적지라 할 몽골쪽 비칙트 국경통과지점 까지의 미연결 구간을 남겨두고 있다.

몽골의 시각에서 남쪽을 내려보자면, 몽골 국경 비칙트를 출발하여 진저우항까지의 철도건설사업은 여타 발해만의 항구들, 후루따오(葫蘆島), 친황따오(秦皇島), 잉커우(營口), 그리고 압록강 단동항과 한반도까지의 새로운 교통운송망 연결을 의미한다. 이는 우리 남한의 입장에서 북쪽으로 시베리아 횡단열차(TSR)의 낭만이나 이재명 정부가 추진하려는 북극항로 루트보다 훨씬 더 현실적이고 가까운 직선의 길인 것이다. 지금 요령성의 성도인 선양(瀋陽)이 청나라의 초기 수도였던 시절, ‘심양장계’ 한맺힌 사연에는 이 길을 따라 몽골까지 소 사러 갔다는 소현세자의 이야기도 있다.

길이 끝나는 곳에 사람 사는 마을이 나온다. 그리고 예로부터 변경에 큰 부자가 난다고 했다. 몽골까지 최단거리로 남북한과 중국, 몽골과 내몽골을 연결하는 성장의 축으로 빠신철도 건설사업을 완성하고, 철도와 도로가 끝나는 곳에 사람과 물류가 자유로이 넘나드는 국경도시를 만들어, 여기를 남북협력의 공간, 초국경도시, 농업과 목축, 교통과 물류, K-컬쳐를 아우르는 새로운 세상, 유토피아로 만들 수 있다. 요즘이야 몽골의 도로망과 사회적 인프라가 엄청난 성장을 한 상태지만, 전에는 길가에다 양털가죽을 내던져 놓으면 중국 상인이 지나면서 이를 걷어가던 시절이 있었다. 자원부국으로 알려진 몽골은 알려진 광물자원 말고도, ‘5축’이라 불리는 양, 염소, 소, 말, 낙타가 약 7천만두로, 국민 한 사람 앞에 20마리 이상의 가축을 보유한 목축국가이다.

지금 몽골정부가 월드뱅크 차관사업, 그리고 한국정부의 지원을 받아 중점사업으로 추진코자 하는 동몽골 물류사업 MTCLIP(Mongolia Transport Connectivity & Logistics Improvement Project)은 목축업을 위한 물류개선사업으로, 이를 장차 동남쪽의 수흐바타르 아이막에서 중국 국경통과지점인 비칙트와 빠신철도를 만나는 내몽골 중하답치 양측의 국경도시 개발사업으로 발전시킬 수 있다.

영농과 목축, 물류사업은 기후변화와 사막화방지, 더 나아가 노동인력의 자유로운 이동이 가능한 투자와 기술협력의 파시를 열게 된다. 민족과 국가를 초월한 국경도시는 조선족, 북한, 고려인 동포, 중앙아시아에 산재한 디아스포라를 극적으로 승화하여, K-컬처, 코리안 드림을 뜻하는 희망의 공간으로 바꿀 수 있다. 몽골의 땅위에 남한의 자본과 기술, 북한의 노동력이 투입되는 동몽골 (할힌골 시범농장)개발 사업은 노무현 대통령 시절 (2011년) 노무현의 꿈이라 할 수 있는 큰 그림에서 시작했으나, 큰 성과를 내지 못한 아쉬움으로만 남았다. 그리고, 2017년 발표된 문재인정부의 북방경제는 나인 브릿지(9 Bridge) 사업계획 안에 몽골 남부 철도건설이 포함되었던 걸로 기억한다.

향후 남북관계 개선과 한반도 주변정세에 대전환이 이루어진다면. 농업과 목축을 주제로 한 실버타운을 만들어, 여름 한 철 남한의 노년층 어르신들이 극한의 더위를 피하는 공간이자, 스마트농업으로 식량주권 확보, 녹색혁명과 사막화 방지도 겸할 수 있다.

버들잎 외로운 이정표 밑에

말을 매는 나그네야 해가 졌느냐

쉬지 말고 쉬지를 말고 달빛에 길을 물어

꿈에 어리는 꿈에 어리는 항구 찾아가거라

제법 낭만적으로 들리는 노래 ‘대지의 항구’는 요녕성 대련항을 지칭하는 것이라고도 하고, 요새 말로 하자면 ICD(Inland Container Depot) 물류 전문용어가 연상되는 내륙컨테이너기지/내륙물류기지 또는 드라이 포트에 해당된다. 그러나, 정작 가사의 내용에는 대륙으로 진출하는 일본 침략세력의 계략이 숨어 있다. 또 이보다 더 경쾌하게까지 한 노래 ‘복지만리’에도 만주는 이상향이다.

저 언덕을 넘어서면 새 세상의 문이 있다. 지금 유라시아시대를 여는 대륙의 항구는 옛 만주 넘어 몽골 땅이다. 광활한 초원에 구름 그림자가 흘러가고, 그 아래 사람 사는 흰색의 게르와 가축의 무리가 눈에 들어오는 곳 - 저 푸른 초원 위에 ‘임과 함께’라는 노래도 있다. 개성공단, 금강산 관광사업의 복원, 그리고 비무장지대에 대한 부푼 기대 대신에, 압록강 너머 동몽골에서 남북간 상생과 아시아평화의 새로운 모델, 다자간 협업을 이루는 꿈의 공간을 만들어나가면 좋겠다.